Selain Pakai Cangkul, Ini Alasan Jagung RI Keok Lawan Brasil & AS

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia berjingkat di ladang jagungnya, produktivitas nasional 59,40 ku/ha menunjukkan bahwa praktik budidaya sebagian besar masih dipandu oleh rutinitas dan tenaga manusia, bukan oleh transformasi teknologi yang memampukan lompatan produktivitas.

Survei Ubinan BPS 2024 memperlihatkan gambaran jelas bahwa sebagian besar petani menanam secara monokultur (≈79,9%), adopsi tumpangsari rendah, dan hanya sekitar 7,6% kelompok tani yang menerima bantuan alat dan mesin pertanian. Itu artinya mayoritas produksi masih bergantung pada input tradisional dan kapasitas kerja rumah tangga.

Di sisi varietas, ada sinyal kemajuan 72,21% petani memakai benih hibrida tetapi masih ada 22,44% yang menggunakan varietas lokal yang potensi hasilnya lebih rendah.

Gabungan kebiasaan tanam (monokultur dan lahan non-irigasi di banyak wilayah), keterbatasan mekanisasi, akses benih dan input yang tidak merata, serta infrastruktur pascapanen yang kurang memadai mengekang potensi naiknya produktivitas secara substansial. Ringkasnya benihnya kadang sudah siap untuk lompatan, tetapi lahan, alat, dan rantai nilainya belum semuanya siap.

Meski pemerintah berambisi menghentikan impor pada 2025, kenyataannya grafik impor menunjukkan tren yang makin menanjak. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) nilai impor biji jagung (HS 10051000) melonjak dari US$109 ribu pada 2020 menjadi US$2,64 juta pada 2024.

Lonjakan eksponensial ini menandakan gap struktural antara konsumsi dan produksi domestik. Artinya, walau produksi nasional terus bergerak naik, kecepatan pertumbuhan permintaan jauh melampaui kapasitas produksi petani.

BPS sendiri memperkirakan produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% pada Januari-Maret 2025 bisa mencapai 4,81 juta ton, naik 41,38% dibanding periode sama 2024. Provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, NTB, dan Sulawesi Selatan masih jadi lumbung utama produksi.

Sepanjang 2024, total produksi jagung RI mencapai 15,14 juta ton, dengan lebih dari separuhnya (51,45%) berasal dari Jawa. Ini sinyal positif, namun tetap belum cukup untuk mengimbangi kebutuhan nasional yang kian besar, terutama untuk industri pakan.

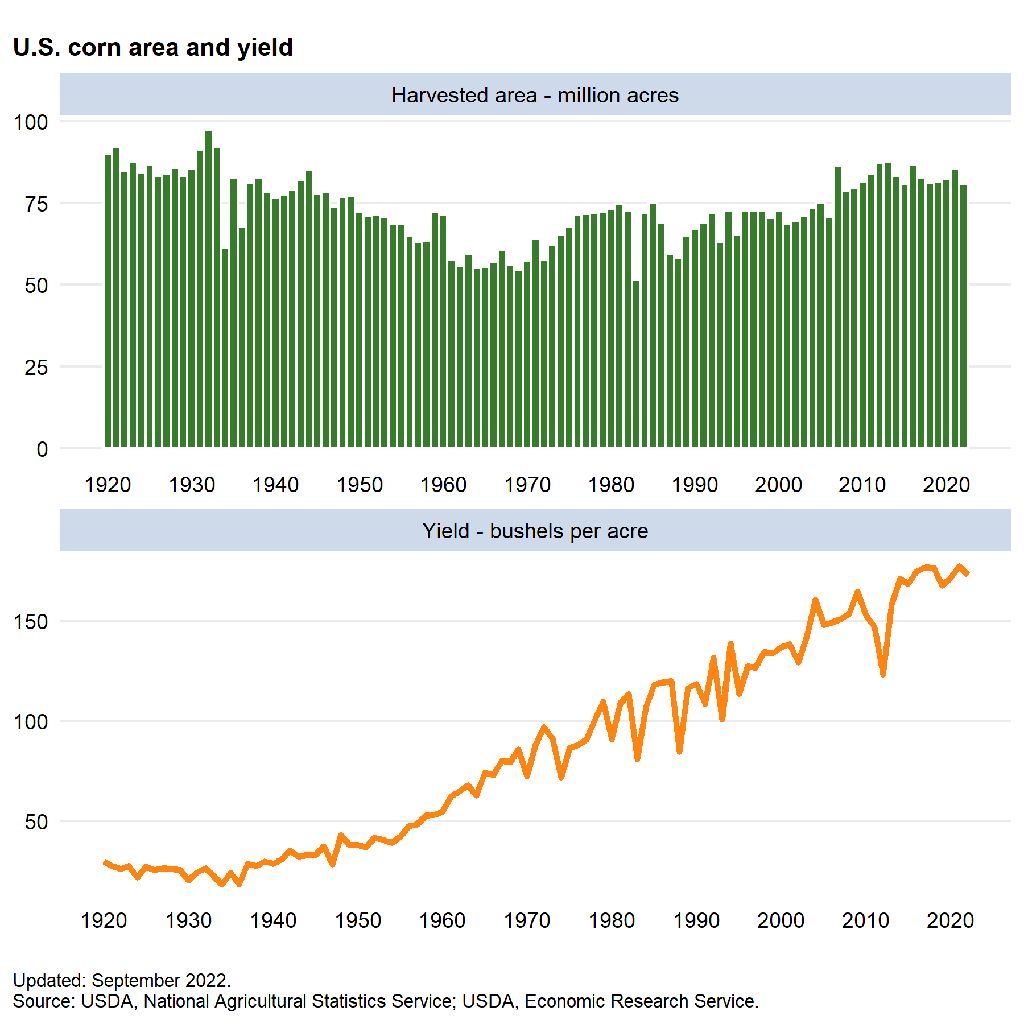

Kontras nyata muncul bila kita memandang Brasil dan Amerika Serikat (AS) adalah the centralized, highly mechanized system. Petani mereka memiliki lahan luas, varietas singkat-musim, rotasi tanaman yang dirancang untuk etanol dan pakan ternak, dan investasi mesin skala besar. Hasilnya AS menanam puluhan juta hektare dengan produktivitas tinggi, dan menjadi pemasok utama dunia.

Departemen Pertanian AS (USDA) menegaskan bahwa perbaikan teknologi (benih, pupuk, pest management, mekanisasi) dan perubahan praktik produksi menaikkan hasil panen AS selama dekade terakhir.

Foto: USDA Foto: USDAProduksi dan Pergerakan Harga Jagung Amerika Serikat |

Brasil menjalankan transformasi yang berbeda tetapi sama ampuhnya. Mereka ekspansi ke Cerrado (Central-West), adopsi double-cropping / safrinha (tanam kedua jagung setelah panen kedelai), dan mekanisasi intensif memungkinkan Brasil menghasilkan jagung dalam volume besar dan efisien.

Produksi jagung Brasil memetakan praktik yakni pergiliran kedelai-jagung, penggunaan mesin tanam dan pemanen modern, pengeringan di petani dan fasilitas penyimpanan untuk mengurangi kehilangan panen, serta logistik yang menyambungkan lumbung ke pelabuhan ekspor. Skema ini membuat Brasil menjadi pengekspor utama dan pemasok alternatif yang andal di pasar global.

Akibat perbedaan praktik ini, Indonesia mengalami konsekuensi struktural, permintaan domestik (untuk pakan ternak, industri pengolahan, dan komoditas pangan lain) tumbuh, namun pasokan lokal belum cukup andal baik dari sisi kuantitas maupun kontinuitas musiman.

Untuk menutupi celah itu, Indonesia mengimpor jagung dalam jumlah signifikan dari pasar dunia terutama saat musim panen lokal belum merata atau saat harga dunia lebih kompetitif.

Di sini tampak paradoks, ada potensi produksi yang tersimpan (benih hibrida tersebar di sebagian besar petani), tetapi kelemahan pada mekanisasi, asupan pupuk yang terukur, pengelolaan air, dan infrastruktur pascapanen menghambat pemenuhan potensi tersebut.

Indonesia memegang benih yang bisa membuatnya terbang lebih tinggi, tetapi sayapnya belum lengkap alat, jalan, gudang, dan strategi tanam yang sinkron.

Jika kebijakan dan investasi diarahkan pada penguatan mekanisasi terjangkau, infrastruktur pascapanen, dan insentif untuk praktik yang meningkatkan produktivitas per hektar (bukan sekadar memperluas lahan), maka ketergantungan impor dapat dikurangi dan petani kecil dapat memperoleh margin yang lebih adil. Belajar dari Brasil dan AS bukan sekedar meniru satu-satu, namun soal mengadaptasi elemen yang tepat pada konteks iklim, sosial, dan agronomi Indonesia.

CNBC Indonesia Research

(emb/emb)