Komitmen Iklim Indonesia dalam Bayangan Formalitas Global

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Sebagai negara anggota PBB, Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab kolektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan multidimensi, termasuk perubahan iklim. Mengapa penting melibatkan komitmen seluruh negara? Karena, dampak persoalan lingkungan mampu menembus batas teritori suatu negara (trans-boundary). Faktor tersebut yang membedakan karakteristik isu lingkungan dengan pertahanan, keamanan, ekonomi, dan sosial.

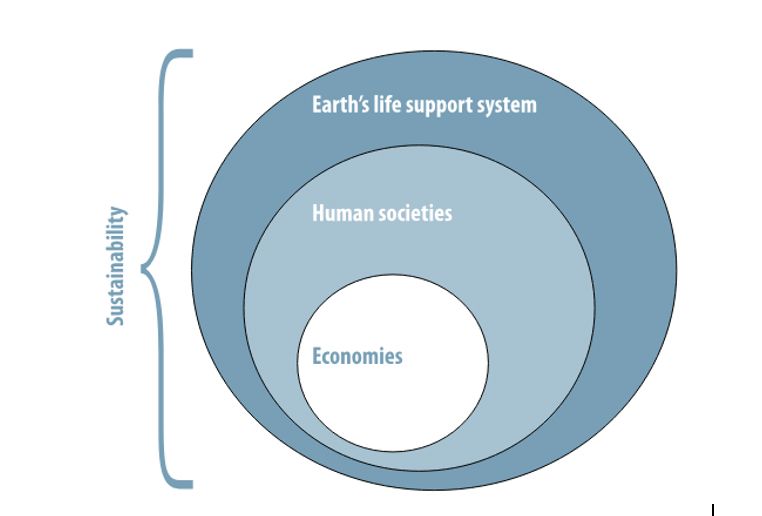

Penelitian terkini menunjukkan bahwa manusia menjadi aktor utama yang menyebabkan perubahan mendasar pada sistem ekologi bumi. Hal ini disebabkan oleh miskonsepsi bahwa pembangunan global tidak mempunyai batasan.

Padahal, menurut Rockstrom, pembangunan harus didasarkan pada kapasitas bumi atau earth limits. Lebih lanjut, Rockstrom menjelaskan bahwa agenda global untuk menjaga bumi tidak lagi cukup.

Hal utama yang diperlukan adalah universal value yang dapat menjembatani kepentingan seluruh negara untuk dapat berkontribusi secara sukarela dalam menjaga keberlanjutan bumi (Johan Rockstrom, Thriving Within Planetary Boundaries, 2015). Sehingga nantinya dapat terwujud konsep pembangunan yang seimbang.

Foto: Konsep Pembangunan Berkelanjutan “Anthropocene”, Johan Rocksrom, 2015. (Dokumentasi penulis.) Foto: Konsep Pembangunan Berkelanjutan “Anthropocene”, Johan Rocksrom, 2015. (Dokumentasi penulis.) |

Pada tataran domestik, Indonesia menerjemahkan komitmen Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement dan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

Pertanyaan selanjutnya, apakah komitmen yang tercermin dalam berbagai regulasi tersebut dibarengi dengan aksi nyata? Jawabannya tidak sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh satu hal mendasar, yaitu formalitas dalam memahami komitmen global.

Komitmen Pencapaian NDC dan Julukan "Fossil of The Day" pada COP 30

Pada tingkat global, sebagai negara yang meratifikasi dari United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Indonesia memiliki kewajiban untuk menyampaikan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). Secara sederhana NDC memuat target, mekanisme, sektor yang diprioritaskan untuk pengurangan emisi.

Sebelumnya Indonesia sudah menyampaikan NDC edisi pertama pada 2022, dengan target pengurangan emisi sebesar 29 persen secara mandiri dan 41 persen dengan dukungan internasional (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022). Keberhasilan pencapaian target NDC masih menjadi tantangan.

Pada sektor energi misalnya, pemerintah memasang target bauran energi terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025, sementara capaian terakhir sebesar 14,68 persen (Kementerian ESDM, 2024). Angka tersebut bukan hanya tidak tercapai, tetapi meleset jauh dari komitmen global.

Sejalan dengan pelaksanaan COP 30 yang telah usai, komitmen Indonesia pada transisi energi juga turut dipertanyakan oleh Climate Action Network yang secara lugas memberikan gelar "Fossil of The Day" bagi Indonesia. Hal ini dipicu oleh hadirnya 46 pelobi dari sektor ekstraktif yang selama ini berperan dalam tata kelola energi Indonesia.

Situasi tersebut memberikan interpretasi bahwa komitmen pengelolaan lingkungan Indonesia masih tergerus oleh kepentingan industri ekstraktif. Kondisi ini sekaligus menegaskan adanya tarik ulur kepentingan yang belum bisa dijembatani secara ideal oleh negara.

Pada lingkup diskursus akademik, Peter Newell menjelaskan bahwa agenda transisi energi dalam paradigma ekonomi politik akan berhubungan erat dengan empat hal yaitu winners and losers, structural power, justice dimensions, dan finance and conditionality (Peter Newell, Political Economy of Just Transition).

Pada konteks Indonesia, aspek winners and losers serta structural power menjelaskan mengapa transisi energi bergerak lambat. Hal ini disebabkan oleh peran ologarki industri ekstraktif yang mendominasi dan mengalahkan perlindungan pada aspek ekologis, serta adanya kepentingan dan kekuatan yang mendukung dan bersifat sistemik untuk menahan transisi energi.

Pertentangan Hukum Internasional dan Kewajiban Internasional dalam Isu Iklim

Internalisasi Paris Agreement melalui UU Nomor 16 Tahun 2016 sudah dilakukan, namun terlihat adanya pertentangan antara kepentingan nasional dan kewajiban global. Indikasi tersebut terlihat dari tingginya ketergantungan pada energi fosil, khususnya batu bara yang menjadi penyokong ekonomi negara. Pada tahun 2023, bauran energi primer didominasi oleh batu bara sebesar 38,8 persen, minyak bumi 31,6 persen, gas bumi 12,2 persen (Badan Pusat Statistik 2023).

Sementara komitmen global terus mendorong negara maju, berkembang, atau kurang berkembang untuk mempercepat transisi energi dan reduksi emisi. Kondisi tersebut setidaknya memperlihatkan gesekan antara tanggung jawab kolektif global dan desain kebijakan dalam negeri.

Pada konteks perubahan iklim dan penerapan asas hukum internasional, terdapat istilah common but differentiated responsibilities yang berarti Indonesia memiliki peran yang sama dalam pencapaian target global, namun pemerintah juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kerangka hukum nasional.

Masih pada sektor batu bara, inkonsistensi terlihat dengan kebijakan yang cenderung mempermudah ekspansi tambang batu bara atau pembangkit yang menggunakan sumber batu bara. Sehingga target pengurangan emisi kembali dipertanyakan karena adanya ketidaksesuaian antara kewajiban internasional dan prioritas nasional. Dalam hal ini, rezim hukum internasional yang mengikat secara formal, tidak diimbangi dengan kebijakan domestik yang relevan.

Refleksi Pembangunan Rendah Karbon

Indonesia telah menyusun dokumen Strategi Jangka Panjang untuk Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025 - 2029, dan Rencana Kerja Pemerintah 2025. Ketiga dokumen tersebut menjadi jembatan komitmen global dan prioritas pembangunan nasional yang fokus pada pembangunan berkelanjutan.

Namun, berbagai target yang dimuat dalam dokumen tersebut tidak ada artinya apabila tidak disertai dengan reformasi pada sektor-sektor prioritas. Pada sektor energi, transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan harus dilakukan dengan seksama.

Pemerintah harus mendorong dan memberikan insentif untuk menumbuhkan iklim investasi untuk pengembangan energi panas bumi, surya, dan hidro. Akselerasi EBT bisa dimulai dengan sektor yang memiliki potensi tinggi seperti panas bumi sebesar 29,5 giga watt (Badan Geologi Kementerian ESDM, 2021). Sehingga komitmen transisi energi menjadi bagian integral dari keamanan energi karena secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Selain itu, diperlukan perubahan paradigma bahwa perubahan iklim bukan hanya beban diplomasi, namun tanggung jawab kolektif yang harus diupayakan oleh pemerintah, pelaku usaha, institusi pendidikan, dan masyarakat. Karena sesungguhnya penjagaan atas sistem ekologi bumi adalah warisan sebaik-baiknya baik bagi generasi saat ini, atau untuk generasi mendatang.

(miq/miq)