Swasembada Pangan di Panggung Dunia: Dari Sawah ke Sidang Umum PBB

Pangan menjadi jembatan baru bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan dan ...

Oleh Bayu Satria Utomo

Pangan menjadi jembatan baru bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan dan ...

Oleh Bayu Satria Utomo

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

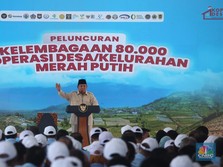

Pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa waktu lalu sempat menimbulkan resonansi yang cukup besar di dalam negeri. Dengan nada penuh keyakinan, Prabowo menyatakan Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan, sebuah capaian yang, menurutnya, menandai keberhasilan besar pemerintah dalam menyejahterakan rakyat dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara agraris yang berdaulat.

Dalam pidato tersebut, Prabowo menyebut bahwa Indonesia kini "tidak lagi bergantung pada impor pangan" dan telah "mencapai kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya."

Bagi publik internasional, pernyataan tersebut terdengar sebagai narasi sukses pembangunan yang jarang muncul dari negara berkembang. Namun, bagi sebagian pengamat kebijakan pangan di dalam negeri, klaim tersebut justru memunculkan serangkaian pertanyaan mendasar, benarkah Indonesia sudah swasembada pangan secara menyeluruh, ataukah keberhasilan tersebut hanya berlaku untuk sebagian kecil komoditas, terutama beras?

Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) hingga November 2025 memang menunjukkan capaian impresif. Produksi beras nasional mencapai sekitar 33,19 juta ton, naik lebih dari 12 persen dibanding tahun sebelumnya.

Angka ini menjadikan Indonesia relatif aman dari ancaman krisis beras dan bahkan mendekati posisi swasembada untuk komoditas pokok tersebut. Pemerintah juga menyatakan tidak lagi melakukan impor beras untuk konsumsi umum, kecuali dalam jumlah kecil untuk kebutuhan industri dan cadangan nasional.

Namun, apabila klaim "swasembada pangan" dimaknai secara lebih luas, yaitu mencakup seluruh kebutuhan pangan strategis seperti gula, garam, daging sapi, kedelai, jagung, dan bawang, maka kenyataannya jauh dari sempurna. Pada tahun yang sama, pemerintah masih menganggarkan impor sekitar 200 ribu ton gula mentah untuk kebutuhan cadangan pangan.

Produksi garam nasional juga masih belum mampu menutup kebutuhan industri dan konsumsi, sementara untuk daging sapi, pemerintah bahkan telah merencanakan impor lebih dari 480 ribu ton guna menjaga stabilitas harga di pasar domestik. Kedelai, bahan baku utama tempe dan tahu, masih diimpor dalam jumlah besar, dengan rata-rata lebih dari satu juta ton per tahun.

Dengan kata lain, klaim swasembada yang disampaikan di forum internasional tersebut sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai swasembada beras, bukan swasembada pangan secara keseluruhan. Meskipun beras memang merupakan komoditas paling strategis secara sosial dan politik di Indonesia, menyamakan capaian beras dengan keseluruhan sektor pangan adalah penyederhanaan yang berisiko menyesatkan publik.

Sejak awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo menempatkan pangan sebagai prioritas utama pembangunan nasional, sejalan dengan ambisinya menjadikan Indonesia sebagai "poros logistik dan lumbung pangan dunia."

Program seperti Food Estate, revitalisasi Bulog, pembentukan Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta penguatan peran BUMN klaster pangan, menjadi pilar utama dalam kebijakan ketahanan pangan. Di samping itu, pemerintah juga mendorong sinergi antara militer, BUMN, dan perusahaan swasta besar dalam pengembangan lahan-lahan pertanian baru, terutama di Kalimantan, Sumatra, dan Papua.

Tujuan besar kebijakan tersebut adalah meningkatkan kapasitas produksi dan mengurangi ketergantungan impor, yang secara teoretis merupakan inti dari konsep food resilience atau ketahanan pangan. Dalam konsep ketahanan pangan global, seperti yang dikembangkan oleh FAO, terdapat empat pilar utama, yakni ketersediaan pangan (availability), akses terhadap pangan (access), pemanfaatan pangan (utilization), dan stabilitas pasokan (stability).

Bila dilihat dari empat pilar tersebut, sebagian kebijakan Prabowo memang berfokus pada pilar pertama, ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi massal, namun belum sepenuhnya menyentuh tiga pilar lainnya yang bersifat sosial dan distribusional.

Kebijakan food estate misalnya, lebih banyak menekankan pada ekspansi lahan dan efisiensi produksi melalui mekanisasi besar-besaran, tetapi minim perhatian terhadap akses petani kecil terhadap lahan dan pasar.

Sementara itu, pilar pemanfaatan pangan yang berkaitan dengan diversifikasi gizi dan budaya pangan lokal belum terlihat menjadi prioritas utama. Padahal, kedaulatan pangan sejatinya menuntut lebih dari sekadar produksi massal, karena membutuhkan distribusi yang adil, kontrol lokal, dan partisipasi rakyat dalam menentukan sistem pangannya sendiri.

Untuk memahami batas antara food resilience dan food sovereignty, penting menelusuri definisi keduanya. Ketahanan pangan (resilience) menekankan aspek kemampuan sistem pangan menghadapi guncangan, entah karena bencana, krisis global, atau perubahan iklim. Namun, kedaulatan pangan (sovereignty) menambahkan dimensi politik dan sosial, yakni siapa yang menguasai, siapa yang menentukan, dan untuk siapa sistem pangan tersebut bekerja.

Dalam konsep kedaulatan pangan, ada enam pilar penting, yakni hak atas pangan, akses dan kontrol atas sumber daya alam, dukungan terhadap produksi lokal, sistem perdagangan yang adil, partisipasi masyarakat, dan kemandirian kebijakan pangan nasional. Jika dibandingkan dengan kebijakan pangan era Prabowo, tampak bahwa pilar-pilar tersebut belum sepenuhnya tercermin.

Kebijakan yang terlalu bertumpu pada korporasi besar dan BUMN dalam proyek food estate, misalnya, menunjukkan bahwa penguasaan sumber daya pangan masih sangat terpusat. Petani lokal dan masyarakat adat sering kali hanya berperan sebagai tenaga kerja atau penerima program, bukan subjek yang menentukan arah produksi.

Di sisi lain, kemitraan antara pemerintah dan perusahaan besar kerap diklaim sebagai bentuk public-private partnership, namun dalam konteks politik Indonesia yang oligarkis, kemitraan semacam ini sering menjelma menjadi bentuk patron-client partnership, di mana akses ekonomi dan politik hanya dinikmati oleh segelintir pihak yang dekat dengan kekuasaan.

Sektor pangan adalah sektor strategis, dan karena itu selalu menjadi arena perebutan kekuasaan. Dalam sistem ekonomi politik Indonesia yang cenderung patron-klien, kebijakan pangan sering kali dimanfaatkan sebagai sarana akumulasi kekuasaan dan kapital.

Negara berperan sebagai broker antara kepentingan politik dan bisnis, menyediakan regulasi, akses lahan, serta pembiayaan, sementara perusahaan-perusahaan besar menjadi pelaksana lapangan yang memperoleh keuntungan ekonomi.

Pola ini dapat dilihat dari dominasi segelintir perusahaan besar di sektor distribusi pangan dan logistik nasional. Dari impor beras hingga distribusi gula dan daging, selalu ada nama-nama yang berulang, perusahaan dengan koneksi politik kuat, baik ke partai penguasa maupun ke lingkaran birokrasi.

Dalam konteks ini, wacana "kedaulatan pangan" berisiko berubah menjadi "kedaulatan korporasi", di mana negara tampak berdaulat di permukaan, tetapi sesungguhnya bergantung pada jejaring oligarki yang mengendalikan produksi dan perdagangan pangan.

Jika pola seperti ini terus berlanjut, maka yang akan terjadi bukanlah demokratisasi pangan, melainkan re-konfigurasi kekuasaan pangan di mana kontrol atas pangan hanya berpindah dari tangan importir ke tangan konglomerat domestik yang berafiliasi dengan negara. Petani kecil, nelayan, dan pelaku pangan lokal tetap menjadi penonton dalam sistem yang seharusnya mereka kuasai.

Pemerintahan Prabowo telah menetapkan target ambisius untuk menjadikan Indonesia mandiri dan bahkan pengekspor pangan pada 2030. Dengan cadangan lahan luas dan populasi petani yang besar, target itu bukan tidak mungkin tercapai secara teknis.

Namun, tantangan yang dihadapi bukan semata soal produksi, melainkan struktur ekonomi dan tata kelola. Tanpa reformasi agraria yang serius, tanpa desentralisasi distribusi pangan, dan tanpa keberanian memotong rantai patronase ekonomi-politik, kedaulatan pangan yang diimpikan akan sulit terwujud.

Tantangan lainnya datang dari krisis iklim global yang semakin memperpendek musim tanam dan menurunkan produktivitas lahan. Ketergantungan pada model pertanian industrial berskala besar justru membuat sistem pangan semakin rapuh terhadap perubahan cuaca ekstrem dan ketidakpastian pasokan air.

Untuk menjawab tantangan ini, arah kebijakan pangan perlu bergeser dari sekadar mengejar volume produksi menuju ketahanan yang berkeadilan, menguatkan petani kecil, memperluas diversifikasi pangan lokal, dan membangun sistem distribusi yang transparan.

Namun, semua itu memerlukan perubahan paradigma, dari pangan sebagai proyek politik menjadi pangan sebagai hak rakyat. Karena selama sistem ekonomi politik nasional masih oligarkis, dengan pola patron-klien yang kuat, setiap kebijakan pangan berisiko menjadi alat konsolidasi kekuasaan, bukan pembebasan rakyat dari ketergantungan.

Pada akhirnya, pernyataan Prabowo di forum PBB mungkin benar dalam semangatnya, bahwa bangsa Indonesia ingin berdaulat atas pangannya sendiri. Tetapi, kedaulatan tidak diukur dari berapa ton beras yang dihasilkan, melainkan dari sejauh mana rakyat kecil memiliki kuasa atas tanah, air, dan benihnya sendiri.

Swasembada sejatinya bukan tentang berhenti impor, melainkan tentang memastikan bahwa setiap rumah tangga petani tidak lagi bergantung pada belas kasihan pasar dan kebijakan yang berubah setiap lima tahun.

Itulah makna paling dalam dari kedaulatan pangan, yakni ketika negara tidak hanya kuat secara produksi, tetapi juga adil dalam distribusi dan demokratis dalam penguasaan sumber daya. Selama hal itu belum tercapai, klaim swasembada pangan akan tetap menjadi slogan diplomatik yang indah di podium PBB, namun rapuh di ladang-ladang yang mulai kering di musim kemarau.

Pangan menjadi jembatan baru bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan dan ...

Oleh Bayu Satria Utomo

Pangan menjadi jembatan baru bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan dan ...

Oleh Bayu Satria Utomo

Selain berperan dalam aspek ekonomi dan sosial, pemerintah juga melihat KDMP...

Oleh Dwi Retno Wati

Selain berperan dalam aspek ekonomi dan sosial, pemerintah juga melihat KDMP...

Oleh Dwi Retno Wati

Efisiensi yang dimulai dari penghapusan tantiem hingga pencabutan tunjangan ...

Oleh Dr. Anggawira

Efisiensi yang dimulai dari penghapusan tantiem hingga pencabutan tunjangan ...

Oleh Dr. Anggawira

Banyak praktik dalam ekonomi kita hari ini memang menyimpang, manipulatif, b...

Oleh Ezaridho Ibnutama

Banyak praktik dalam ekonomi kita hari ini memang menyimpang, manipulatif, b...

Oleh Ezaridho Ibnutama