Pembelajaran dalam Transisi Energi

Kita perlu lebih bijaksana dan terukur dalam merespons dan menjalankan trans...

Oleh Pri Rakhmanto

Kita perlu lebih bijaksana dan terukur dalam merespons dan menjalankan trans...

Oleh Pri Rakhmanto

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Di banyak blok minyak dan gas Indonesia, malam hari masih dihiasi nyala api oranye yang menjulang di ujung flare stack. Kilatan itu bukan simbol kemajuan, melainkan cermin dari sumber daya yang terbuang dan peluang ekonomi yang belum digarap.

Fenomena pembakaran gas buang (flare gas) di sektor hulu migas Indonesia masih menjadi ironi dalam lanskap energi nasional. Di satu sisi, pemerintah sedang mendorong transisi energi menuju bauran rendah karbon. Di sisi lain, jutaan meter kubik gas setiap tahunnya justru dibakar begitu saja di udara tanpa dimanfaatkan, melepaskan emisi karbon dan mengubur potensi devisa.

Data satelit dari World Bank Global Gas Flaring Reduction menunjukkan bahwa Indonesia masih membakar sekitar 1,7 miliar meter kubik gas per tahun. Jumlah tersebut setara 162 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), cukup untuk menyalakan listrik bagi setengah juta rumah tangga.

Jika gas ini dijual dengan harga konservatif enam dolar AS per juta BTU, nilainya bisa mencapai US$ 360 juta. Belum lagi jika dikalkulasikan dengan kredit karbon dari penghindaran emisi sekitar sembilan juta ton CO₂-potensi nilai tambahnya melonjak puluhan juta dolar lagi.

Praktik flaring bukan sekadar isu teknis, tetapi problem tata kelola sumber daya. Di tengah defisit pasokan gas domestik dan tekanan fiskal akibat subsidi energi, gas yang dibiarkan terbakar adalah peluang ekonomi yang dibiarkan pergi.

Pemerintah sebenarnya telah memulai reformasi melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 30 Tahun 2021, yang mewajibkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menawarkan gas suar kepada pasar atau pihak ketiga dengan harga dan mekanisme seleksi yang disetujui oleh menteri.

Regulasi ini selaras dengan komitmen Indonesia dalam inisiatif global Zero Routine Flaring 2030, yang juga diikuti oleh Norwegia, Kazakhstan, dan sejumlah perusahaan migas global. Peraturan ini memberikan fondasi hukum yang kuat dan membuka ruang bagi teknologi baru serta model bisnis yang dapat mendorong monetisasi flare gas.

Di lapangan, sejumlah inisiatif mulai menunjukkan arah yang positif. Pertamina, misalnya, telah menjalankan proyek flare gas-to-power di beberapa wilayah kerja, menggantikan genset diesel dengan turbin mikro berbasis gas buang. ExxonMobil di Blok Cepu bahkan nyaris menghapus flaring rutin dengan memanfaatkan gas buang untuk bahan bakar fasilitas dan injeksi reservoir.

Namun, agar dampaknya sistemik, dibutuhkan skema monetisasi yang lebih luas. Di era ekonomi digital, kebutuhan akan pembangkit listrik berskala kecil dan stabil (base-load) semakin meningkat, terutama untuk pusat data dan fasilitas komputasi intensif seperti pertambangan kripto. Dengan kapasitas antara satu hingga dua puluh megawatt, gas flare dapat menjadi sumber energi lokal untuk infrastruktur digital di daerah terpencil tanpa menambah beban jaringan utama PLN.

Bagi lapangan migas yang jauh dari infrastruktur pipa, teknologi seperti modular CNG, mini-LNG, hingga mini-GTL (gas to liquids) kini semakin layak secara komersial. Pemerintah telah merencanakan pembangunan terminal mini-LNG di wilayah timur Indonesia, seperti Sulawesi dan Maluku, yang dapat memanfaatkan flare gas untuk menggantikan solar di klaster smelter nikel.

Kombinasi antara pengurangan emisi, penghematan subsidi, dan penurunan biaya bahan bakar industri memberikan efek berlapis: iklim menjadi lebih bersih, anggaran negara lebih efisien, dan hilirisasi mineral lebih kompetitif. Di luar itu, LPG splitter berbasis gas buang juga berpotensi memperkuat pasokan elpiji rumah tangga, mengurangi tekanan impor.

Dari sisi fiskal, manfaat pemanfaatan flare gas sangat konkret. Pertama, penjualan gas atau produk turunannya akan menambah PPh Badan dan bagi hasil migas. Kedua, perusahaan menghindari pajak karbon yang dikenakan sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) sebesar Rp30 per kilogram CO₂, setara penghematan Rp270 miliar untuk sembilan juta ton CO₂. Ketiga, proyek pengurangan flaring berpotensi menghasilkan kredit karbon yang nilainya bisa mencapai US$ 30 per ton CO₂ menjelang 2040.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa kombinasi regulasi ketat dan insentif fiskal efektif mendorong perubahan. Norwegia telah melarang flaring rutin sejak 1971 dan menurunkan emisi gas buang hingga 80% melalui skema penalti karbon dan kewajiban pemanfaatan. Kazakhstan menerapkan gas recovery plan sebagai syarat pengembangan lapangan dan berhasil memangkas flaring sebesar 75% dalam satu dekade.

Pelajaran yang dapat diambil Indonesia cukup jelas. Pertama, target zero flaring sebaiknya dijadikan indikator kinerja utama (KPI) dalam kontrak gross-split migas, bukan sekadar kesukarelaan. Kedua, insentif seperti royalty credit dapat diberikan untuk kontraktor yang memanfaatkan gas buang menjadi listrik bagi wilayah 3T, selaras dengan rencana pengembangan mini-grid PLN.

Ketiga, Otoritas Jasa Keuangan dapat memasukkan proyek flare-to-power sebagai bagian dari taksonomi pembiayaan hijau agar mendapat akses kredit lebih murah dan jangka waktu lebih panjang.

Selain itu, keberadaan pasar karbon domestik yang kuat juga menjadi kunci. Dengan mempercepat pengoperasian IDXCarbon dan memperjelas metode verifikasi proyek flare reduction, pelaku industri akan memiliki dasar valuasi yang lebih kredibel dan dapat memfasilitasi penjualan kredit karbon lintas sektor secara efisien.

Pada akhirnya, memadamkan nyala flare bukan hanya soal penghematan atau kewajiban iklim global. Ia adalah strategi industrialisasi baru berbasis efisiensi sumber daya. Flare gas yang dulu dianggap limbah kini dapat menjelma menjadi sumber energi murah, penghasil devisa, bahan baku industri, dan alat diplomasi iklim.

Empat dekade lalu, Indonesia berhasil mentransformasi gas asosiasi dari Arun menjadi LNG yang mengubah posisi negara di pasar energi dunia. Kini, di era transisi energi, transformasi berikutnya dapat dimulai dari langkah yang lebih kecil namun tak kalah strategis: mematikan obor di atas sumur dan menyalakan peluang baru bagi daerah, APBN, dan reputasi Indonesia sebagai pemimpin energi bersih di kawasan.

Sudah waktunya api itu padam, dan cahaya baru dari nilai tambah energi menyinari lebih banyak wilayah Indonesia.

Kita perlu lebih bijaksana dan terukur dalam merespons dan menjalankan trans...

Oleh Pri Rakhmanto

Kita perlu lebih bijaksana dan terukur dalam merespons dan menjalankan trans...

Oleh Pri Rakhmanto

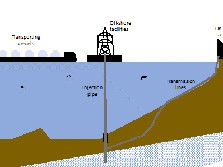

Subsea carbon capture adalah strategi realistis menuju net-zero migas....

Oleh Feiral Rizky Batubara

Subsea carbon capture adalah strategi realistis menuju net-zero migas....

Oleh Feiral Rizky Batubara

Poros ini adalah jembatan yang belum dibangun. Namun ia jelas terlihat, dan ...

Oleh Feiral Rizky Batubara

Poros ini adalah jembatan yang belum dibangun. Namun ia jelas terlihat, dan ...

Oleh Feiral Rizky Batubara

Indonesia membutuhkan lebih dari 6,2 juta tenaga kerja baru di sektor energi...

Oleh Dr. Anggawira

Indonesia membutuhkan lebih dari 6,2 juta tenaga kerja baru di sektor energi...

Oleh Dr. Anggawira